「弱さ」の先にある希望(引土絵未)

特集:小さな「助けて」を社会へ

特集:小さな「助けて」を社会へ社会のさまざまな場所に、困難な状況に置かれながら、そのことを他者に打ち明けることなく、抱え込んでいる人たちがいます。外側から見れば、困っているのであれば誰かに頼ればいい、支援団体や行政窓口などに相談すればいいと言いたくなるかもしれません。しかし、困難を抱える当事者がみずからSOSを出すことは、決して簡単なことではありません。どのようにすれば、大きな声にはなりづらい「助けて」を、社会にひらくことができるでしょうか。複数のフィールドから考えます。

声にならないSOS

23年前のゴールデンウィークの翌日、父は何の支援にもつながることもなくみずから命を絶った。死装束を着せたとき、さっきまで生きていたのが信じられないくらい、父の体は、軽く、冷たく、硬くなっていた。

そのとき初めて、男手一つで私たち兄妹を育ててくれたスーパーマンのような父が、苦しめられ、追い詰められていたことを思い知らされた。

今振り返ると、離婚、地域や親類からの孤立、アルコール依存と脳内出血、そして片手片足に残った後遺症、繰り返された多重債務……父と私たち家族は多くの困難を抱えていた。

そんな困難だらけの私たちがすがり続けていたのは、「普通の家族」であることだった。私たち家族には「誰かに相談する」という選択肢すらなく、父は自殺という方法でしか、その日々に立ち向かうことができなかったのだ。

それからの20年間、ソーシャルワーカーとして、研究者として、依存症からの回復支援を続けてきた。この間、支援の選択肢は劇的に増加し、アルコール健康障害対策基本法、刑の一部執行猶予制度、ギャンブル等依存症対策基本法と、依存症関連の法律も複数制定された。20年前には想像もつかなかった変化が起こっている。

今の社会だったら父は生き延びていたのだろうか。

現在でも、父が生き延びている姿は想像できない。どれほど支援が整っていても、社会のなかにある「普通ではないこと」「弱いこと」が恥ずかしいというまなざしは何一つ変わっていないように感じている。むしろ、20年前に内面化されていた「恥ずかしい」という価値観が、インターネットを通じて可視化され、より強化されている側面も感じられる。

どれほど充実した支援も、本人が手を伸ばさない限り届くことはない。

父の死後、それまで抱え続けてきた物理的な困難はほとんどなくなったが、圧倒的な生きづらさが残った。感情に蓋をすることで生き延びてきたため、自分が心の底から望んでいること、感じていることがわからないのだ。

「父のような人を支援することで自分が救われるかもしれない」という思いも見事に打ち砕かれた。自分の感情に蓋をしたまま、ソーシャルワーカーとして、父と同じように「飲んで死んだら本望」と話す患者さんたちを目の前にすると、得体の知れない感情に飲み込まれそうになった。強く正しい援助者像にとらわれていた私にとって、コントロールできない感情に揺れる自分は援助者として失格だった。

アミティとの出会い

そんなときに出会ったのが、アミティだった。

アミティは、アメリカのアリゾナ州に拠点を置く、アディクションやトラウマ、犯罪、貧困、人種差別、性差別、ホームレス、暴力によって疎外された人々を支援する非営利団体で、「LIFERS ライファ―ズ―終身刑を超えて」(坂上香監督)というドキュメンタリー映画でその取り組みが紹介されて以来、多くの関係者に感銘を与え続けている。私もその一人だ。

アミティでは、4つの回復の段階が提示されている。1つは「セルフヘルプ修復のパラダイム」とされ、回復と自己実現に向けて主体的に取り組むことが目指される。次が「心理的ダイナミクス」で、これまでの経験を成育歴や家族関係など多様な背景から理解することが目指される。続いて「倫理的成長」として、自己中心的道徳から他者を思いやる普遍的道徳への移行を目指す。最後が「エモーショナル・リテラシー」だ。エモーショナル・リテラシーは感情の知性ともいわれ、感情を識別し、その意味を把握し、それを適切に表現することが目指される。

アミティの創始者の一人であるナヤ・アービターさんは、現代社会は知識に基づく知性にばかり着目し、倫理的成長や感情の知性などの側面が軽視されていると指摘する。

この指摘は、「強く正しい援助者像」にとらわれていた私そのものだった。

アミティのスタディツアーに参加した当時、私はソーシャルワーカーとしての限界を感じ、大学院に進学したところで、専門職として有効な技術を持って帰りたいという期待に満ち溢れていた。そんな私にアミティのスタッフが提示したのは、自分自身の経験と感情に向き合う場だった。私にとって、父親を自殺で亡くした経験は隠さなければならないものであり、それまで誰にも話すことはできなかった。何より、自分の感情を語ることは、専門職としての自分自身が足元からすべて崩れ去るような、恐ろしく不安なことだった。

アミティの利用者たちはありのままの自分を語る。回復者スタッフ(依存症の問題を抱える当事者自身が回復し、スタッフとして働く)もみずからストーリーを率直に語り、「自分の心の扉を開けてみよう」と呼びかけてくれた。

そして、そのとき初めて、私は父親がアルコール依存症であり、自殺で亡くなったことを言葉にした。時間にしてほんの数秒、事実を述べただけだったが、私には大きな挑戦だった。

その後、押し寄せる感情をどうにか抑えながらプログラムに参加していた私の不安を拭い去ったのは、アミティの入所者である青年からの言葉だった。私と同じように依存症の母親を自殺で亡くした彼は、そのことをきっかけに依存症になり、アミティのなかで回復を目指していた。彼は私にこう語りかけた。

「あなたが僕と同じようにアルコール依存症の親を亡くしたという話を聞いて、すごく感銘を受けました。僕が母親を亡くしたときに父親が僕にくれた言葉をあなたに贈ります。『母親はいなくなっても心のなかに生きている』。あなたのお父さんもあなたの心のなかに生きています」

自分の感情を語ることができなかった私にとって、感情を受け止められることも、温かい感情を返してもらうことも初めての体験だった。アミティでの経験を通して、私自身のなかに安全な場所が開かれるのを感じた。

ゆるやかな連帯――感情のつながりを求めて

私がアミティで経験した新しい生き方に向き合う場としてのグループを、日本で私の父親と同じように依存症で苦しんでいる人とともにやっていきたいと思い、10年前から、薬物依存症からの回復者スタッフが中心となって運営する民間回復支援施設ダルクで、エンパワメント・グループを始めた。

エンパワメント・グループでは参加者が輪になって座り、話題提供者が語る自分一人では向き合うことが難しい経験や出来事、それに伴う感情について、参加者全員が安全な形で質問をし、フィードバックを返す。そして、話題提供者が新たな気づきとともに感情の解決に辿り着くことをサポートする。

依存症の背景には、感情の問題があるとされる。依存症の問題を抱える人の多くは、自分のなかで対処しきれない経験や感情に直面するとき、お酒や薬物を使うという対処方法を選択してきた。お酒や薬物のない新しい生き方を目指すには、周囲のサポートを得ながら困難な経験や感情に向き合う力が必要となる。

一方で、感情に向き合うことには不安や恐れが伴う。それは、人が人生を生き抜くうえで重要な安全装置でもあり、他者が無理やり安全装置を外すことは、生き延びるための杖を奪うのと同様である。

安全に感情に向き合うには、一人ひとりのタイミングを見極め、そして、心のなかに安全な場所が開かれる必要がある。その心のなかに開かれる安全な場所のキーとなるのが、ロールモデルの存在だ。みずからの感情に向き合い、それを安全な方法で言語化する人の姿を見て、人は勇気づけられ、自分自身にもその力があるのかもしれないと、自分を信じ始めるのだと感じている。

グループ経験者が新しい場所でグループを始め、少しずつ輪が広がってきた。数人で始まった研究会は数十人が参加するようになり、薬物、アルコール、ギャンブルなどの依存症、その家族、援助者、学生、研究者など、さまざまなエピソードと各々の生きづらさや目的を抱えた人たちが、個々の立場や肩書をおろし、自分自身の感情や体験を表現する言葉を見つけるために集まる場となっている。

ときに参加者全員が言葉を失いかけ、グループが硬直することもある。そんな状況をいつも動かすのは、困難に向き合い続ける「当事者」の一言だ。

依存症という経験をもっているだけで、社会から「普通ではない」「弱い」存在として疎外され続けながらも、自身の人生と困難に向き合い、そして、目の前の相手を思い紡ぎ出される言葉には、思慮深い愛情と希望を見出すことができる。

かつての父と私たち家族のように、さまざまな困難を抱えながらも、「普通ではないこと」「弱いこと」が恥ずかしいと感じる人にとって必要なことは、「弱さ」をさらけ出すことによる希望なのだと思う。

誰しも、ありのままの自分でいることに困難を感じた経験があるのではないだろうか。期待される役割、大切にしていることが本来の自分と異なり、ありのままでいることを諦めたり、自分を偽ろうとしたり、そんな日々に困難を感じることがあるのではないだろうか。

「弱さ」をさらけ出せる社会は私たち一人ひとりによって創られる。まずは、あなた自身が自分の「弱さ」を安心できる場で、安心できる人に話してみませんか?

参考URL:引土絵未「治療共同体とは何か」オレンジリボンネット

◆この記事に関するご意見・ご感想などございましたら、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。

特集「小さな「助けて」を社会へ」

早めに「しんどがる」子育て 貴戸理恵

「助けて」の声を封じるのは誰か? 鈴木大介

引土絵未(ひきつち・えみ)

引土絵未(ひきつち・えみ)精神保健福祉士、治療共同体研究会世話役。1976年広島生まれ。精神科ソーシャルワーカーを経て、大学院在学時にアメリカの治療共同体アミティの実践に感銘を受け、日本でのグループ実践と研究に取り組む。現在、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部外来研究員、日本学術振興会特別研究員RDP。

◆こちらの本もおすすめです。

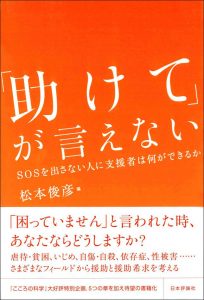

◆こちらの本もおすすめです。松本俊彦 編『「助けて」が言えない-SOSを出さない人に支援者は何ができるか』(日本評論社、2019年)

Web日本評論では、本書のはしがきを公開しています。