(第56回)文理解釈の「過形成」と適正化(伊藤剛志)

企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。

企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。(毎月中旬更新予定)

谷口勢津夫「租税法律主義と司法的救済保証原則―裁判官による文理解釈の「適正化」のための法創造根拠理由の研究―」

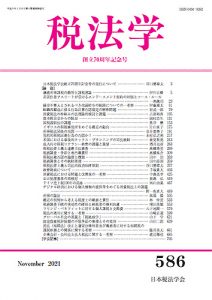

税法学586号(2021年)377頁より

租税法規の解釈にあたっては、文理解釈を基本とし、みだりに拡張解釈や類推解釈をしてはならないと考えられている。文理解釈とは、一般的には、法令の文章や用語を通常の意味に理解すること、あるいは、字義どおりに解釈することを意味する。租税法規における文理解釈の基本は、租税の賦課・徴収は法律の定める条件によることを必要とする租税法律主義(憲法84条)から導かれる。租税法規の文理から離れた解釈を許容すれば、立法府の定めたルールを改変することになりかねないし、国民に対する不意打ちとなって経済活動に悪影響を及ぼす。最高裁判所も「租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではない」と文理解釈の原則を述べている1)。

本稿における谷口教授の問題意識は、端的に言えば、裁判所が、租税法規の文理解釈の原則を盾に、不合理な租税法規の適用を司法手続において争う納税者の救済を蔑ろにしているのではないか、という点にある。谷口教授は、近時の裁判例において「司法判断の行政判断化」に基因する文理解釈の「過形成」が生じていると分析する。「過形成(hyperplasia)」とは「細胞の増加による組織の過度の発育」を意味する医学用語である。谷口教授によると、近時、「租税法規は、多数の納税者間の税負担の公平を図る観点から、法的安定性の要請が強く働くから、その解釈は、原則として文理解釈によるべきである」と、「税負担の公平」から文理解釈を導く裁判例が増加している点を指摘し、かかる論法は、合法性の原則の下で租税法規を多数の納税者に対して画一的・強行的に執行すべき税務行政には妥当するとしても、裁判官による文理解釈には常に妥当するとは言えないという。なぜなら、司法は、当事者からの争訟の提起を前提として、紛争解決のために、何が法であるかの判断をなし、正しい法の適用を保障する作用であり、個々の国民を紛争当事者の少なくとも一方として想定した国家作用である以上、裁判官は「一般国民の予測可能性」よりも個々の国民の裁判を受ける権利に対応して、その権利救済を重視すべきと考えられるからである。谷口教授は、裁判官による文理解釈が個々の事件における納税者の個別的救済を排除する場合には、裁判官による文理解釈の「過形成」をもたらすことがあると述べ、本稿において、裁判官による文理解釈を「適正化」するために、逆説的ではあるが、従来の租税法判例において裁判所が租税法規の文理を離れて個別的救済を図るために示した理由を類型化し分析を試みている。

確かに、例えば、近時も、外国子会社合算税制の適用が争われた事案において、確定申告書への適用除外記載書面の添付がないことを理由に、外国子会社合算税制の適用除外要件の充足という実体判断に立ち入らずに納税者の請求を棄却した裁判例もある2)。このような裁判例に接するに、近時の「税負担の公平」から文理解釈を導く裁判例の増加は、税務行政による文理解釈の思考を裁判官による文理解釈に持ち込み、裁判官の思考を停止させ、あるべき「法」や正しい「法」を追求しそれを適用するという司法の作用を後退させているのではないか、と感じざるを得ない。

谷口教授は租税立法の「質」の問題についても指摘し、過度な文理解釈に陥ることのない裁判所による納税者救済の必要性を説く。すなわち、文理解釈が問題となるのは、文理解釈が不当・不合理な結果をもたらすからであるが、そもそも、租税法規の規定の趣旨・目的が妥当で合理的であり、当該規定の文言がその趣旨・目的との間にズレや乖離がない、すなわち「質の良い」租税法規であれば、文理に忠実な解釈は妥当・合理的な結果をもたらすはずである。逆にいえば、「質の悪い」租税法規を文理解釈しても、その結果が不当・不合理なものになるのは当然であり、そのような不当・不合理な結果は、第一次的には立法者が租税法規の改正によって除去すべきものである。文理解釈の結果が課税権者たる国家にとって不当・不合理である場合には、かかる理は特に強くあてはまるのであるから、裁判所は文理解釈を遵守し、納税者に恣意的・不意打ちとなるような課税を許容すべきではない。しかしながら、文理解釈の結果が納税者にとって不当・不合理である場合には、納税者は、国家のように自ら立法権を行使して不当・不合理な結果を除去することはできず、裁判所に対してその結果の除去を請求し得るにとどまるのであるから、裁判所は、法創造によってでもその結果を除去し納税者の権利を救済しなければならない。

租税制度や租税法規は複雑になる一方であり3)、租税法が課税の対象とする国民の経済活動や経済現象、それを支える社会構造も複雑に変化してゆく。立法者が全ての状況を想定して妥当・合理的な結果を導く租税法規を定めるなど、夢のまた夢ではなかろうか。どんなに「質の良い」租税法規であっても、不当・不合理な結果を生じさせる事案は生じるであろう。そのようなときに、司法を通じたあるべき租税「法」の追求が、租税法規の深化・発展に不可欠である。

本論考を読むには

・日本税法学会 税法学586号

◇この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。

この連載をすべて見る

脚注

| 1. | ↑ | 最判平成22年3月2日民集64巻2号420頁(ホステス報酬事件)。最判平成27年7月17日判時2279号16頁(堺市ため池事件)。 |

| 2. | ↑ | 東京地判令和3年2月26日(LEX/DB文献番号25591287。サンリオ事件第1次訴訟)。なお、東京高判令和3年11月24日(LEX/DB文献番号25592209)は納税者の控訴を棄却。 |

| 3. | ↑ | 例えば、新日本法規出版株式会社の『実務税法六法』の平成元年版の法令編は2614ページであったが、令和4年版は法令編だけで四分冊・合計8737ページである。 |

伊藤剛志(いとう・つよし)

伊藤剛志(いとう・つよし)1999年東京大学法学部第一類卒業。2000年西村総合法律事務所(現:西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所。2007年ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)。2016年より2019年まで東京大学大学院法学政治学研究科・客員准教授。主な業務分野は、税務、資産運用・金融取引。主な著書として、『デジタルエコノミーと課税のフロンティア』(共編著、有斐閣、2020年)、『BEPSとグローバル経済活動』(共編著、有斐閣、2017年)、『ファイナンス法大全(上)・(下)〔全訂版〕』(共著、商事法務、2017年)等。