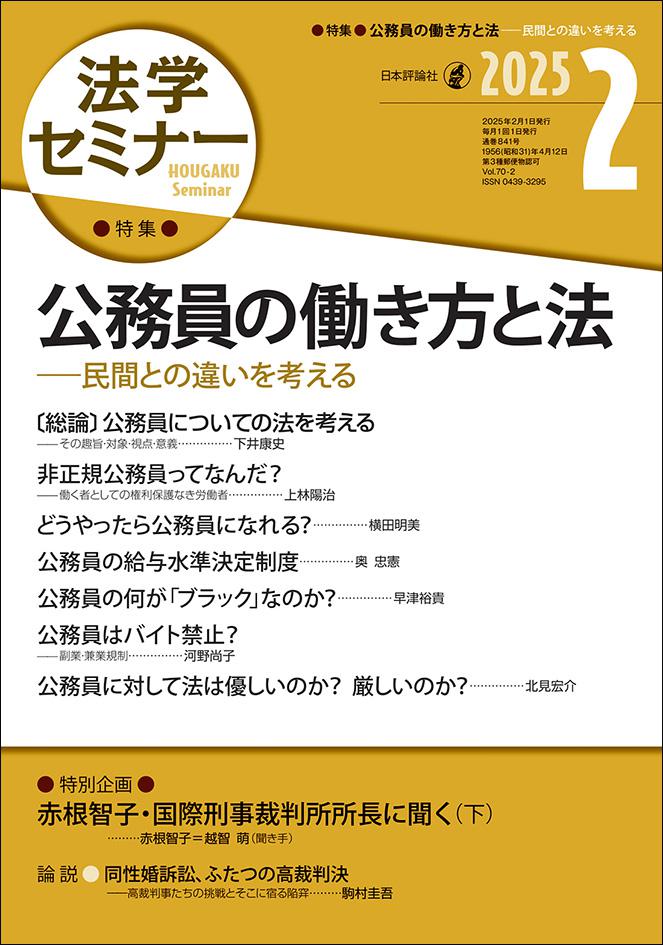

〔総論〕公務員についての法を考える—その趣旨・対象・視点・意義(下井康史)/非正規公務員ってなんだ?—働く者としての権利保護なき労働者(上林陽治)(特集:公務員の働き方と法—民間との違いを考える)

◆この記事は「法学セミナー」841号(2025年2月号)に掲載されているものです。◆

特集:公務員の働き方と法—民間との違いを考える

国や地方公共団体で働く人々にとって、解決すべき法的課題とは? 民間との比較を通じて、公務員の働き方を改めて考えてみよう。

—編集部

〔総論〕公務員についての法を考える—その趣旨・対象・視点・意義(下井康史)

1 本企画の趣旨

公務員試験の受験者が、年々減っている。他方、若手公務員の離職は増えている。なぜだろう。公務員は安定した職業で、やりがいもある仕事とされてきたはずなのに。ともあれ、公務員を取り巻く状況が変化していることは確かだろう。そのような変化を探る切口として、本企画は6つのトピックを取り上げた。最近になっての話題もあれば、古くて新しいものもある。

本企画に目がいくのは、公務員志望者、そして公務員の人たちだろう。だが、その他の方々にも、ぜひ関心を持って欲しい。公務員が担当する行政の仕事は、市民生活に広くかつ深く関わるため、公務員制度、そして公務員法のあり方は、行政の質を左右し、社会全体にとって重要な意味を持つはずだからである1)。

2 本企画の対象—公務員の意味・種類

公務員とは、どういう人たちを指すのか。法的にはどのように定義されるのか。実はこれが難問。公務員についての諸々の法のうち、中心となるのは、国家公務員についての国公法と地方公務員についての地公法とだが、どちらも、公務員の意味を明確には定めていないからである。様々な議論はあり得るが、ここではざっくりと、「国や地方公共団体に勤務している人」としておく。

公務員は、特別職と一般職に大別される。前者の例は、大臣(国公法2条3項1号・2号)や都道府県知事・市町村長(地公法3条3項1号)等だが、これらの人たちには、国公法・地公法が基本的に適用されない(国公法2条5項、地公法4条2項)。両法が適用されるのは一般職である(国公法2条4項、地公法4条1項)。

一般職公務員には、憲法28条が保障する団体交渉権(協約締結権を含む)を、国公法・地公法で強く制約される者もいれば(国公法108条の5、地公法55条)、民間労働者並に承認されている者もいる(行政執行法人の労働関係に関する法律8条、地方公営企業等の労働関係に関する法律7条)。前者を非現業職員とし、後者を現業職員と呼ぶのが、従来からの通例である。

本企画で「公務員」という場合は、一般職非現業の職員を念頭に置く。

非現業職員も色々である。事務職のほか、教員、警察職員、消防職員、刑務官、外務公務員等々。いくつかの職種には、特別の法律がある(教育公務員特例法、外務公務員法等)。正規職員と非正規職員という区別もある。後者については、その処遇のあり方が、古くから強く問題視されてきた(⇒上林論文参照)。

3 本企画の視点—民間労働法との違い

本企画の全体を貫く視点は、「民間労働法との違い」。この点を総論的に述べておく。

公務員も、民間労働者と同じく、「自己の労務を提供すること」で「生活の資を得ている」労働者(勤労者)である(最大判昭和48・4・25刑集27巻4号547頁・全農林警職法違反事件)。しかし、公務員には、民間労働法(労基法、労契法、労組法等)が、基本的に適用されない。公務員には公務員法、民間労働者には民間労働法という、二元的な法制度になっている。なぜか。

一般には、次のように説明される。公務員の勤務条件、例えば、給与(⇒奥論文参照)や勤務時間(⇒早津論文参照)は、民間であれば労働協約で定めることができるが、公務員については、法令(地方公務員の場合は条例・規則も)が細部まで詳しく規律している(勤務条件法定主義・勤務条件条例主義)。そのため、労使の間で法的拘束力のある約束を交わす余地がない。公務員の勤務関係は、労働契約上の地位にある民間労働者とは異なり、契約関係ではない。したがって、二元的法制となる、と。

確かに、公務員は、行政の担い手であり、仕事の目的は、公益(公共の福祉)の実現だから、経済的利益を追求する民間企業の労働者のそれとは異なる。このことを端的に示すのが、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定める憲法15条2項だろう。そのため、公務員には、民間労働法にはない特別な規律が必要になる。具体的には、任用における成績主義原則(国公法33条1項、地公法15条⇒横田論文参照)のほか、争議行為の禁止(国公法98条2項、地公法37条1項)、政治的行為の制限(国公法102条、地公法36条)、兼業・副業の原則禁止(国公法103条1項、地公法38条⇒河野論文参照)といった特別な義務の制度である。二元的法制は合理的かもしれない。

とはいえ、公務員も労働者。民間労働者と同様の規律が及ぶべき場合も当然にあるはずだろう。問題は、公務員法における「民間労働法との違い」が、「労働者としての公務員の特殊性にふさわしい内容かどうか」である。

訴訟法上の違いもある。まず、訴訟手段の違い。解雇された民間労働者が、その地位を回復するための訴えは、民事訴訟としての地位確認の訴え。これは、現在の法律関係を争う訴訟であり、その中で、過去の行為である解雇の無効を主張する。これに対し、免職処分を受けた公務員が、その地位を回復するための訴えは、免職が(行政)処分(行訴法3条2項)であることから(国公法90条1項、地公法49条の2第1項)、行政事件訴訟としての免職処分取消訴訟(行訴法3条2項)が基本(取消訴訟の排他的管轄)。これは、過去の行為そのものを攻撃する訴え(ダイレクト・アタック)であり、現在の法律関係を争う訴えではない。同訴訟には、出訴期間制限(行訴法14条)という、民事訴訟にはない厳しい制約がある。次に、司法審査のあり方について。例えば、公務員の懲戒免職処分について、判例は、懲戒権者の裁量を認めたうえで、司法審査の範囲を狭めるかのような考え方を採用する。このスタンスは、民間労働者の懲戒解雇についてのそれとは異なる(⇒北見論文参照)。以上の違いについても、「労働者としての公務員の特殊性にふさわしい内容かどうか」が問われよう。

脚注

| 1. | ↑ | 英国の政治学者H・J・ラスキは、1950年の講演で、「公務員が想像力をもって職務を遂行することが国家の将来を決定する」と述べた(同著、辻清明=渡辺保男訳『議会・内閣・公務員制』〔岩波書店、1959年〕172頁)。 |