(第12回)日本近代史のなかの「満洲」(2)(加藤聖文)

日本の近代・現代とはどのようなものだったのでしょうか。

日本の近代・現代とはどのようなものだったのでしょうか。私たちが今、日々ニュースで接する日本の社会状況や外交政策を、そのような歴史的視点で捉えると、いろいろなものが見えてきます。

この連載では、「日本」と東アジア諸国との関係を中心に、各時代の象徴的な事件などを取り上げ、さまざまな資料の分析はもちろん、過去の事実を多面的に捉えようとする歴史研究の蓄積をふまえて解説していただきます。

現在の日本を作り上げた日本の近現代史を、もう一度おさらいしてみませんか。

(毎月下旬更新予定)

日本の満州経営

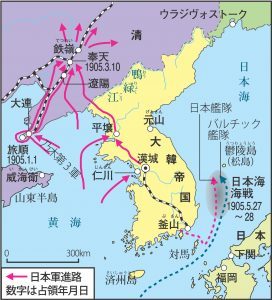

日本が満洲と本格的に関わるのは日露戦争からです。日露戦争は朝鮮半島の支配権をめぐって勃発しましたが、戦場となったのは清の領土でありながらも実質的にはロシアの影響下にあった満洲(南満洲)でした。

日本軍は開戦当初から朝鮮国境の鴨緑江を越えて軍事作戦を展開し、その結果、南満洲の主要部分を占領しました。日露戦争の問題は、主戦場となった満洲が日露どちらの領土でもなく、第三国である清の領土だったことでした。清は戦争に対して中立の立場をとりますが、ロシアの影響力を排除したい思惑もあって、どちらかというと日本軍に協力的でした。しかし、ポーツマス講和条約によってロシアが南満洲に持っていた権益(遼東半島の先端部分にあたり旅順・大連の二大港を抱える関東州《山海関の東の意味》の租借権と長春以南の中東鉄道南部支線)を獲得すると、日本はロシアと同じように満洲の植民地支配に乗り出しました。

しかし、日本にとって満洲はこれまで歴史的にも経済的にもつながりがなく、現実には満洲に関与することがロシアの再南下を想定した軍事的視点はともかく、平時において経済的にどのような利益がもたらされるか誰もわかりませんでした。満洲経営の中核とされた南満洲鉄道株式会社(満鉄)についても経営収支の見込みがあったわけではありませんでした。そもそも日露戦争後の国家戦略が方向性を失っていたため、満洲経営のあり方も曖昧なまま、政府の政策も一貫性のない場当たり的なものでした。

また、当時の日本社会も満洲との関係が深まったわけではなく、相変わらず遠い存在でした。満洲へ渡ってくる日本人は、官公庁の役人や満鉄社員を除くと、変わり者か野心家と思われていて、日本最大の株式会社で財閥系企業よりも待遇が良かった満鉄ですら入社を親が反対したといわれます。夏目漱石が旧友で満鉄総裁になった中村是公に「南満鉄道会社って一体何をするんだい」と尋ねた話は有名です。

とはいえ、実際の満洲経営は当初の予想以上に順調でした。これは農業地帯であった満洲では、鉱工業や交通運輸などの地場産業が未発達だったため、満鉄がこれら二次産業を独占できたことと、中国本土(とくに山東省と河北省)からの安い労働力を活用できたからでした。また、中国では衰退の一途を辿った清が1911年の辛亥革命によって滅亡したものの、新しく生まれた中華民国は政治権力が安定せず、軍閥が割拠する事実上の分裂状態に陥りました。その一方で日本とロシアは満洲の勢力分割を図って連携を強化していきました。日本にとって有利な国際環境であったことも要因として挙げられます。このような流れは第一次世界大戦期まで続き、日本の満洲経営は鉄道や炭鉱、製鉄以外にも観光や娯楽にまで拡大し、現地の日本人は日本国内よりも豊かな生活を享受しました。

加藤聖文(かとう・きよふみ)

加藤聖文(かとう・きよふみ)歴史学者。国文学研究資料館・総合研究大学院大学准教授、専門は日本近現代史・東アジア国際関係史・歴史記録(アーカイブズ)学。

主著に、『海外引揚の研究-忘却された「大日本帝国」』(岩波書店、2020年、第43回角川源義賞[歴史研究部門]受賞)、『満鉄全史-「国策会社」の全貌』(講談社学術文庫、2019年)、『国民国家と戦争-挫折の日本近代史』(角川選書、2017年)、『満蒙開拓団-虚妄の「日満一体」』(岩波全書、2017年)、『「大日本帝国」崩壊-東アジアの1945年』(中公新書、2009年)など多数。